|

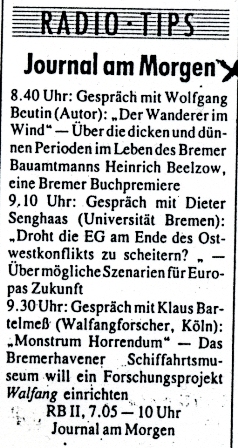

Aus: Neue Zeit (Berlin), 29. Oktober 1991

Erinnerungen an den guten Geist

des Großvaters.

Beutins Familienroman "Der Wanderer im Wind"

Etwa in der

Mitte des Romans berichtet der Ich-Erzähler Lothar vom Besuch einer

Barlach-Ausstellung in Güstrow. Dabei fragen er und seine Frau Jütte, warum man

eigentlich immer nur das "überragende" präsentiere und nicht "Menschen des

Alltags". Das scheint die Keimzelle des vorliegenden Buches gewesen zu sein,

eine Anregung, Ursprünge zu erforschen und auf Spurensuche zu gehen nach dem

faszinierenden Ahnherrn und Bauamtmann Heinrich Beelzow und dessen Kreis.

Es

entstand ein "Familienroman" mit Ewigkeitsthemen von den Wechselfällen des

Lebens, Liebe und Tod. Hier mögen sich Reminiszenzen einstellen an berühmte

Vorläufer wie Zollas "Rougon-Macquart"-Zyklus, Thomas Manns "Buddenbrooks",

Galsworthy "Forsyte-Saga" u.a., die der promovierte Literaturwissenschaftler und

Schriftsteller Wolfgang Beutin (geb. 1934) selbstverständlich kennt und schätzt.

Er ordnet sich durchaus in diese Tradition ein. Aber obwohl er in vergleichbarer

Weise fabuliert und eine Fälle (anfangs nicht leicht überschaubarer) Personen

charakterisiert, Verwandte und Bekannte, Eltern und Voreltern, kuriose

Episodenfiguren, wählt er bald "moderne" Darbietungsformen.

So läßt er seinen

Chronisten sorgsam recherchieren und ein Dasein rekonstruieren aus Urkunden,

Briefen, Notizen, vertraulichen Auskünften und persönlichen Erinnerungen.

Wiederholt durchbricht er die Generationsgeschichte, teilt Informationen aus

verschiedenen Blickwinkeln mit und verbindet die Großvaterbiographie mit der

eigenen. Ihm gelingt eine epische Dokumentation vom ausklingenden vergangenen

bis zur Mitte des gegenwärtigen Jahrhunderts mit Zeitbildern, die vor allem

jüngeren Lesern das Vergnügen mittelbarer "Augenzeugenschaft"

ermöglichen.

Zunächst hören wir vom Pensionsalltag des ehemaligen

Baumeisters, Ingenieurs und jetzigen alten Herrn Heinrich, der sich nach dem

Zweiten Weltkrieg zielstrebig und erfolgreich um die Wiedergewinnung von Haus

und Besitztümern bemüht. Ein wieder aktuelles Thema, ebenso wie jenes von

damaliger Geldentwertung, Mißgunst und Denunziation. Einprägsam die Szenen von

der Wohnungsnot, Hunger, Kälte, Hamsterfahrten aufs Land und kargen

Kindheitsfreuden. Für den Erzähler erweist sich der Großvater als "guter Geist"

mit "humoristischem Wohlwollen", dem der Junge in trüber Nachkriegszeit vieles

verdankt. Vor allem Bildungsgüter wie Raabe, Reuter und Wilhelm Busch, deren

Nachwirkungen im Roman spürbar sind. Am Ende der Geschichte ist Old Henri nicht

älter als zu Beginn, weil der Chronist zunächst dessen letztes Lebensjahrzehnt

und eigene Jugenderfahrungen schildert und Früheres später nachholt.

Im

zweiten Teil wertet er dann weitgehend "Nachlaßtexte" aus, berichtet von Opas

Schul-, Wander- und Tiefbautechnikerzeit in Güstrow, Altstrelitz, Fürstenberg,

Lübeck, Bremen und anderen Orten. Dabei wird oftmals Essayistisches und

Kommentierendes gemischt mit biographischen Denkwürdigkeiten und Proben aus

"authentischen" Aufzeichnungen, die der Zitator als eulenspiegelhaft empfindet,

eine "Schwanksammlung" mit "plattdeutschem Volkshumor". Der Autor selbst

betrachtet sie nur als "Steinbruch für Erkenntnisse". Vielleicht hätte er den

schalkhaften Wesenszug des Großvaters noch stärker dominieren lassen sollen in

seinem nachdenklich stimmenden Roman vom Woher und Wohin einer deutschen

Familie.

Eberhard Hilscher

|

|

TAZ-Bremen, 26.11.91

TAZ-Bremen, 26.11.91